紙について学ぼう~紙の歴史とこれから~

12月16日は、東京王子にある抄紙会社の工場が1875年12月16日に営業を開始したことから「紙の日」に制定されています。

紙は、文字を記録し、思いを伝える媒体として、人類の歴史を形作ってきました。ペーパーレスやデジタル化が進み、年々紙の使用量は減少していますが、人と紙の繋がりは切っても切れないものがあります。

今回は紙がどのように発明され、人間とともに発達してきたのかについてお話していきます。

紙の歴史

紙が発明される前の筆記材質

紙がない時代、文字を書き記すために様々な筆記材質が用いられていました。

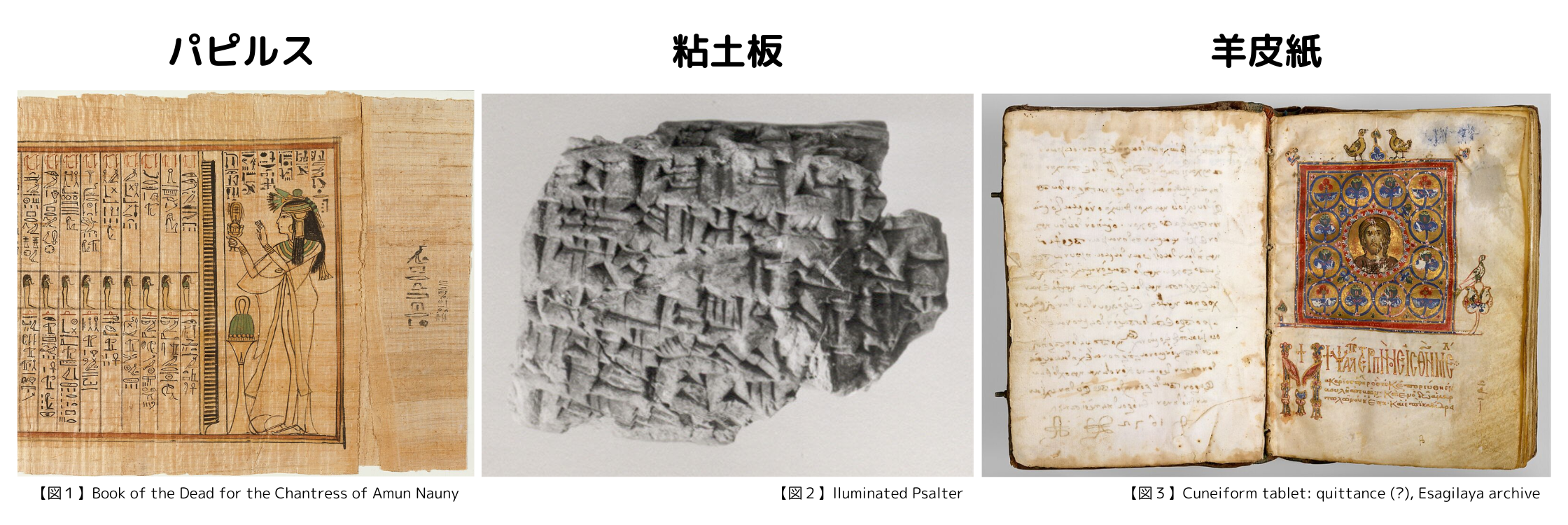

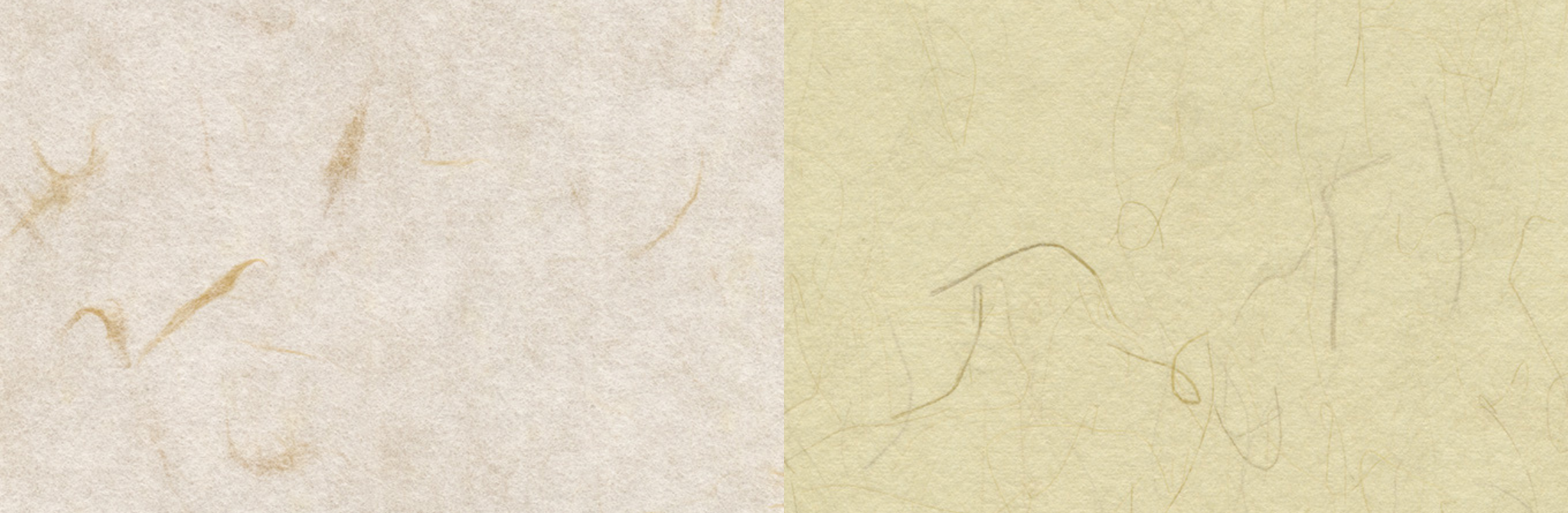

代表的なものとして、パピルス、粘土板、羊皮紙(パーチメント)の3つが挙げられます。

①パピルス

パピルスは、紙「Paper」の語源である筆記素材です【図1】。古代エジプトで発明され紀元前3000年代から紀元後1000年まで使用されていました。材料はナイル川流域に生えているカヤツリグサ科の水草で、その皮を剥いで、茎の芯を薄く切ったものを縦横に重ね板状にし、プレスし乾燥することで完成します。軽くて丈夫ですが、折り曲げる力には弱いので、長く繋いで巻物にして使用されました。

②粘土板

紀元前2000年代のメソポタミア地方では、文字を粘土板に楔で刻みつけ天日で乾燥させることで記録していました【図2】。楔(くさび)とはV字型に尖った木片・金属片のことを言います。

③羊皮紙(パーチメント)

また、小アジア(現トルコ)からヨーロッパに至る地域では、紀元前100年代頃に発明された羊皮紙(パーチメント)が普及しました【図3】。羊や山羊の皮を石灰水でなめして仕上げていたそうです。折り曲げに強いため冊子状に綴じることができ、聖書や本として使用されました。

【図1】Book of the Dead for the Chantress of Amun Nauny, ca. 1050 B.C., Metropolitan Museum, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/548344.

【図2】lluminated Psalter, late 1100s, Metropolitan Museum, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/474236.

【図3】Cuneiform tablet: quittance (?), Esagilaya archive, ca. 555-539 BCE, Metropolitan Museum, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/321957.

中国での紙の発明

発見されている最古の「紙」は、中国甘粛省天水市の古墓で発掘された麻の紙です。これは、紀元前179年頃から紀元前142年頃のものと推定されています。その後、後漢の役人であった蔡倫が紙の製造法を改良し、現代につながる製紙技法を確立しました。

この時代には儒教が普及していたため、多くの人が書を読むようになっており、このことが、紙の登場を促す大きな原因になったとされています。

日本への紙の伝来

日本に正式に紙の製法が伝わったのは、610年とされていますが、紙そのものはそれ以前卑弥呼の時代に流入していたと考えられ、製法を伝えたのは、中国と日本の間にある高句麗の僧と言われています。

朝鮮半島を経て日本に伝えられた製紙術は、その後改良を重ねて和紙を生み出します。和紙の普及は、日本文化の向上につながり、天平文化や平安文化の開花に大きく貢献しました。

世界的な紙の普及

751年、中国の唐とアッバース朝イスラムの間で、戦争がおこります。この戦争に唐は敗退して、多くの将兵が捕虜になります。この中に製紙技術者が含まれていて、紙漉きを強いられます。これが中国より西の地域へ紙が伝わった始まりとされています。

900年頃、パピルスの発祥地であるエジプトに製紙技術が伝わります。10世紀のなかばには、紙はパピルスに代わって使用されるようになります。

1189年、製紙はフランスへと伝わります。この頃まで、製紙は手漉きで行われていましたが、1450年頃の活版印刷の発明とともに、紙の需要が増大します。水車や風車の力でぼろ原料を製紙原料にするために叩く仕組み(スタンパー)が発達し、その後、17世紀のオランダでは、筒状の刃を回転させて効率的に叩解を行うビーターと呼ばれる機械が発明されました。

アメリカでは1690年に初めてフィラデルフィアに製紙工場がつくられ、世界各国で紙が身近な存在へとなっていきます。

現代の製紙

20世紀中頃には、現在に至る紙の生産体制が確立しましたが、パルプをはじめとする原料や生産機械の開発・改良はいまも世界中で行われ、用途に合わせて多種多様な紙が生み出されています。

また、現在では省資源化を進めるとともに、化学薬品の使用を抑えたり、古紙をパルプとして積極的に再利用するなど、地球環境に配慮した紙づくりが行われるようになっています。

これからの紙とわたしたち

紙の需要

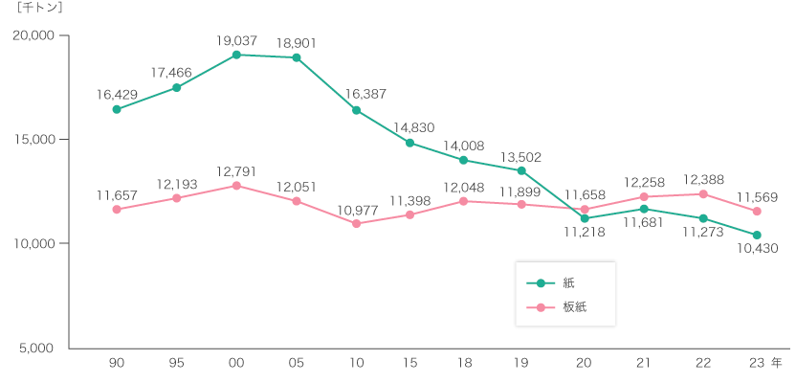

参考:日本印刷連合会HP

紙の国内生産量は、リーマン・ショック後の2009年に大きく減少して以降、回復することなく推移してきました。

それに対して板紙の生産量は、リーマン・ショックの影響は受けつつも横ばい、もしくは増加の傾向を見せ、2020年を境に紙の生産量を超えています。

紙・板紙の生産量の推移に関しては、環境への配慮、人口減少、デジタル化、ECの普及などさまざまな原因が挙げられますが、紙は「記録媒体」としての役割のみではなくなってきていることがお分かりいただけるかと思います。

紙媒体のメリット

紙の歴史で取り上げたように、紙は情報伝達の重要な手段として発達してきました。紙の需要は減少していますが、今後身の回りから紙がゼロになることは考えにくいです。

なぜなら紙には、情報を伝えるという手段だけではなく、他にも多くの魅力を持ち合わせているからです。

①感覚を伴い、記憶に残りやすい

紙媒体のメリットのひとつとして挙げられるのが、記憶に残りやすい点です。例えば読書をする時、紙媒体の場合は大事な部分や覚えたい部分に線を引いたり書き込んだりすることができ、インプットしやすいというメリットがあります。 また、紙の書籍の場合、重みや手ざわり、紙のにおいなど、五感を刺激しながら読み進めることになります。それらの感覚とともに、脳に情報が記憶されるため、長く記憶に残りやすいと言われています。

②特殊加工を施すことができる

また、紙には箔押しやレーザー加工などといった特殊な加工を施すことができます。製品自体やパッケージなどに、コンセプトにあった加工を施し付加価値をつけることにより、人の目を惹き、手元に残しておきたい製品を生み出すことができます。

③手元に残り、保存性が高い

また、紙は手元に残り、保存性も高いです。紙の寿命は、雑誌や書籍などに用いられる汎用的な中性紙で300~400年。薄くて長い強靭な繊維を持つ「和紙」の寿命は、約1000年と言われています。

一方で、デジタルデータの寿命は、保存状態にもよりますが一般的には数十年と言われています。長期的に保存していくためには、古いフォーマットや媒体のデータを、新しい媒体に変換する必要があるのです。

また、新しい媒体に適切に移行することができれば、その保存性は担保されますが、デジタルデータは簡単に誰もが削除・修正することができるため、現在不要だと判断されれば将来必要とされる情報も簡単に消されてしまいます。

ただし、紙は災害などによる外的な衝撃に弱く、デジタルデータのような双方向性には欠けるので、紙と、デジタルデータの双方を組み合わせて上手く利用していくことが重要です。

吉田次作商店では紙の魅力を生かした商品を展開しております。

当社オリジナル紙もの文具ブランドである吉田次作商店では、紙にこだわり、紙の魅力を再発見できる商品を展開しております。

紙がもつ記録媒体としての機能だけではなく、新たな価値を追求していくことで、これから先も、人間と紙の歴史が紡がれていくのかもしれません。

紙の魅力を知っていただけるよう、新しい紙の可能性を発信してまいりますので、今後とも吉田次作商店をよろしくお願いいたします。